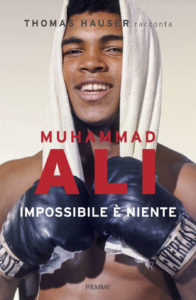

“Muhammad Ali. Impossibile è niente”, Thomas Hauser, Piemme 2016.

di Redazione

E’ immortale chi resta nel ricordo di tutti, chi sopravvive alla morte del corpo rivivendo nei pensieri degli altri. E’ ciò che deve avere pensato Usain Bolt – il campione che pure in questa Olimpiade ha vinto tutto ciò che c’era da vincere – quando parlando alla stampa ha affermato: «Sto provando ad essere uno dei più grandi, come Muhammad Ali e Pelé. Spero dopo questi Giochi di essere assieme a loro». E ci sarà: è l’unico atleta nella storia ad aver vinto per tre Olimpiadi di fila (2008, 2012, 2016) la medaglia d’oro nei 100 e nei 200 metri piani. Un’impresa che non si ripeterà tanto presto, e infatti Bolt senza falsa modestia si accoda a due tra i personaggi più grandi nella storia dello sport, rispettivamente nel pugilato e nel calcio. Di Pelé gli storici si occuperanno per tempo, con l’augurio che il tempo venga il più tardi possibile. Di Ali (1942-2016), recentemente scomparso, c’è stato chi si è occupato in un’ottima biografia edita da Piemme, “Muhammad Ali. Impossibile è niente”, del giornalista Thomas Hauser.

E’ un libro ponderoso, quello di Hauser, una biografia che diventerà riferimento per quanti, in futuro, vorranno approfondire la leggenda di Ali non farlo sentendo una sola campana. L’immortalità ha il difetto di ridurre chi ci arrivi a un santino di plastica, tutto bello e buono: degli eroi amiamo ricordare soltanto gli aspetti positivi, le altezze, le meraviglie. Il che significa un po’ sminuire la grandezza del personaggio, perché anche attraverso gli errori, le tribolazioni dell’essere umano tra cadute e sbagli, passa la strada che un giorno porterà a quella grandezza. Questo errore Hauser non lo compie, evitando di trasformare la biografia di Ali in una banale agiografia: il giornalista riporta voci contrarie al campione del pugilato, critiche e riferimenti a episodi negativi che alla fine consegnano il ritratto di un uomo, titolato con i suoi sbagli a diventare un eroe. Sin dall’inizio, quando da bambino cresciuto nel ghetto tira i primi colpi per farla pagare a chi gli ha fatto un torto: «Il pugile più grande di tutti i tempi è nato il giorno in cui un dodicenne in lacrime è entrato in una palestra per imparare a tirare pugni e farla pagare allo sconosciuto che gli aveva rubato la bicicletta – racconta Hauser già nella quarta di copertina – In pochi anni, quel ragazzino venuto al mondo col nome di Cassius Clay è diventato una leggenda immensa, fuori e dentro il ring, l’unico a cui la gente rivolgeva domande come a un filosofo. Da quando, giovanissimo, ha fatto irruzione sulla scena mondiale alle Olimpiadi di Roma, conquistando l’oro, la storia della boxe è cambiata, e non solo quella».

Che poi la storia cambia quando c’è chi riesce a farla cambiare, e diventare immortali ha senso soltanto se lo si diventa incidentalmente, mentre si cerca di realizzare qualcosa. Muhammad Ali fu più che uno sportivo e meno – fortunatamente – di ciò che oggi si chiama “opinion leader” e si riduce ad essere la maschera di un teatro o di uno studio televisivo. Sapeva di avere un carisma e aveva l’intelligenza di non svenderlo per quattro soldi, come può capitare a chi si trovi sul tetto del mondo e venga sedotto dal fascino del denaro, dall’occasione del potere. Ali trasformava il quadrato della boxe nel luogo dell’agonismo ma anche della riflessione, donava alla figura del pugile un’interiorità troppo spesso ignorata, quando l’incontro finiva e la gente cambiava canale. «Tre volte campione mondiale dei pesi massimi, non ha solo portato grazia e bellezza sul quadrato – continua Hauser nella biografia – ma si è imposto come leader per le sue affermazioni lapidarie, le sue scelte coraggiose, le sue battaglie civili. “Nessun vietcong mi ha mai chiamato negro” dichiara quando rifiuta di andare a combattere in Vietnam, decisione che gli costa la revoca del titolo mondiale e della licenza sportiva, e una condanna a cinque anni di carcere». La storia doveva dimostrare come avesse avuto ragione lui, e torto la politica americana.

Scuse ufficiali non ne arrivarono, ma in tarda età Ali doveva rientrare nei palazzi in cui aveva dato scandalo per ricevere il riconoscimento del suo valore. Nel 2005 ricevette la Medaglia presidenziale della libertà; nello stesso anno, a Berlino, la Medaglia Otto Hahn per la Pace. L’atleta chiacchierato e antipatriottico veniva riconosciuto allora per ciò che era stato, uno che ci aveva visto più lungo di altri e sotto la pioggia di colpi del ring – dove le aveva prese ma sopratutto le aveva date – aveva avuto il tempo di pensare e scoprire che di molte cose, di troppe, gli importava più di quanto gli altri fossero disposti ad accettare. E la consapevolezza si faceva più precisa col passare del tempo, incontro dopo incontro, titolo dopo titolo, sebbene il tempo non bastasse mai per tutto ciò che c’era da dire sul suo paese, sui diritti dei neri, sul mondo impazzito che lo circondava. «Fedele alla sua massima – chi a 50 anni vede il mondo come a 20 ha sprecato 30 anni di vita – Ali da campione irruente e spaccone si è fatto un uomo saggio, ascoltato dai grandi della Terra, promotore di pace e solidarietà». E’ qui che da il meglio il libro di Hauser, nella descrizione precisa della gloria e poi dell’imbrunire, prima del tramonto che sarebbe giunto soltanto lo scorso giugno: «Dopo il ritiro, ha continuato a usare la sua fama e persino la sua malattia, il Parkinson, per combattere le disuguaglianze. Ha partecipato a missioni umanitarie in Afghanistan e nella Cuba sotto embargo, è stato uno dei primi a visitare Nelson Mandela dopo la liberazione, ha ottenuto da Saddam Hussein il rilascio di 15 ostaggi poco prima della guerra del Golfo». Nato cristiano e convertito alla fede islamica, era rimasto fedele al desiderio della madre: «Scegli qualunque Dio, purché tu vi creda».

Questa è dunque l’immortalità. Il ritorno attraverso il ricordo del buon esempio, per quanto difficile sia all’essere umano sfuggire alle cadute, salvarsi dall’errore. C’è da sperare che chi annoveri Ali tra i propri eroi – lo stesso Usain Bolt, che sognava di raggiungerlo e sul piano sportivo ce l’ha fatta certamente – si sforzi di seguirlo anche sul piano umano, per riconsegnare alle generazioni future, a sua volta, un buon ricordo. Una catena di impegno civile e di grandi azioni che si intrecci nei secoli, perché chi abbia la forza di sperare non si trovi mai solo.