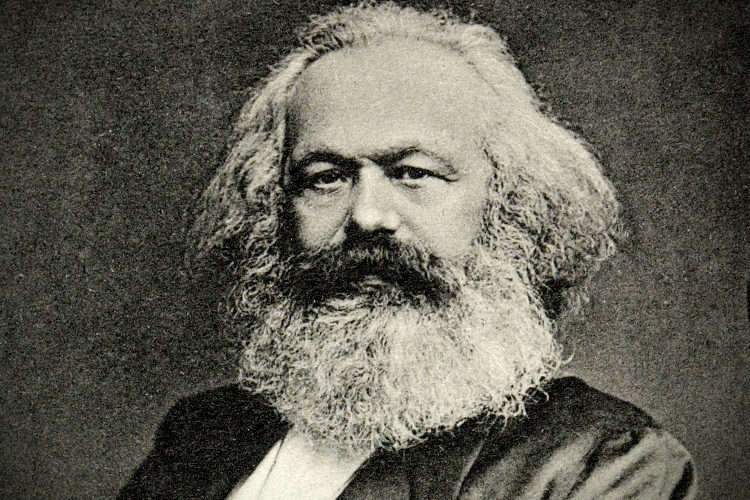

Sfogliando un qualsiasi manuale di filosofia in dotazione alle scuole superiori, o scorrendo i risultati della ricerca della parola “comunismo” sul motore di ricerca Google, o ancora guardando un’ideale mostra fotografica intitolata “La barba nei secoli”, c’è un personaggio che emerge con nettezza dalla massa multiforme di idee che lo circonda: si tratta di Carl Marx. Il perché dell’emersione lo attribuiamo a due fattori: il primo è che questo grasso e barbuto signore avviò, sia pure indirettamente, una delle dottrine politiche più famigerate degli ultimi due secoli; il secondo è che questa dottrina, come si desume da ogni sua applicazione pratica – ma come si poteva benissimo intuire dalla fallacia delle sue basi costruttive – è la più grossa cantonata della storia.

Discutere di come il comunismo abbia fallito non è nostra intenzione. Vogliamo piuttosto scorrere il corpus delle opere del Nostro, fino a trovare, nel suo mastodontico Capitale, quella che è la dottrina del plusvalore. Riassumiamo qui in poche righe il pensiero di Marx: il capitalismo, il mostro, ha sovvertito il sistema economico vigente dall’età della pietra (M.D.M., cioè la formula merce-denaro-merce, per cui il contadino vende del grano – la merce – riceve in cambio del denaro e con questo compra un vestito – altra merce – in un ciclo continuo di scambio), per introdurre una nuova, catastrofica formula: D.M.D1., (cioè denaro-merce-più denaro), ricavando il suo profitto (il plusvalore) dal lavoro in più dell’operaio di fabbrica, che è conseguentemente sfruttato dal padrone. Cosa si intende per lavoro in più? Marx scrive nell’epoca del primo proletariato, che era indecentemente sfruttato, è vero, da una nuova classe di affaristi che si andavano sedimentando intorno ad una ricca borghesia di sangue: ma è assurdo attribuire tutto il profitto del capitalista nello sfruttamento degli operai, e questo indipendentemente dalle vergognose condizioni di questi ultimi.

Tuttavia, c’è un caso in cui la dottrina del plusvalore di Marx assume valore.

È il caso dell’editoria. Quando infatti un editore investe del denaro nella produzione di un libro, non fa che applicare la formula (errata in tutti gli altri casi) di Marx: cioè guadagna sul plusvalore intrinseco dell’opera, che viene trasformata in una merce da vendere, ma non è altro, in definitiva, che un idea dell’autore messa per iscritto. Se vogliamo rendere la questione ancora più interessante, possiamo applicare lo stesso discorso all’editoria musicale, dove la casa editrice pubblica e rivende un suono, e dove il plusvalore è la creatività musicale degli autori, che per nessun motivo dovrebbe essere vendibile.

Il perché questa vendita di idee, che non è per niente meno assurda della vendita delle indulgenze che fu alla base della Riforma, sia così comunemente accettata è attribuibile a due motivi principali:

- La narrativa e la musica, per essere fruibili da un grande pubblico, hanno bisogno di essere riprodotte in copie, cosa che può essere fatta solo dall’editore. Non così i quadri e le statue, che pur essendo commercializzati attraverso copie e stampe, possono essere contemplati in museo da più persone contemporaneamente. La Bibbia di Gutenberg in possesso del Royal Museum non può, per ovvi motivi, essere letta dal pubblico. E’ possibile leggerla, anche più comodamente, in copia.

- Gli scrittori e i musicisti hanno bisogno delle royalty sulla vendita delle copie, perché altrimenti non ricaverebbero alcun profitto dalla loro attività e dovrebbero fare un altro mestiere. Ciò sarebbe ampiamente indesiderabile sia per loro che per noi, che perderemmo la possibilità di leggere e ascoltare tantissima arte. Di conseguenza artisti e pubblico devono sottostare al sistema editoriale, pena l’annullamento dell’arte.

A Marx resta soltanto il merito di aver scritto tantissimo intorno ad un argomento che amava, il che è sempre nobile, e di non aver spiegato alcunché tranne ciò per cui non è ricordato: il valore dell’arte e l’improprietà di qualsiasi (pur necessaria all’artista e al pubblico) forma di commercializzazione di essa. Forse era il suo destino che nessuna delle sue teorie fosse realizzabile.